きょうはある路線のご案内のため、地下を走ってるやで。

ガタンゴトン、ガタンゴトン。

着いたで。

御堂筋線のなんば駅。

御堂筋線のなんば駅。ここは大阪メトロの駅や。

略して大トロや(何)

ちなみに東京メトロ、あれはトントロや(何)

きょうはこの、御堂筋線のご案内をするやで。

とはいえ、前にも少しとり上げたり、質問で大阪の交通手段について聞かれたときにいろいろ答えてるから、そちらもご覧くださいやでなんやけど、今回あらためて。

まず、御堂筋線の路線について。

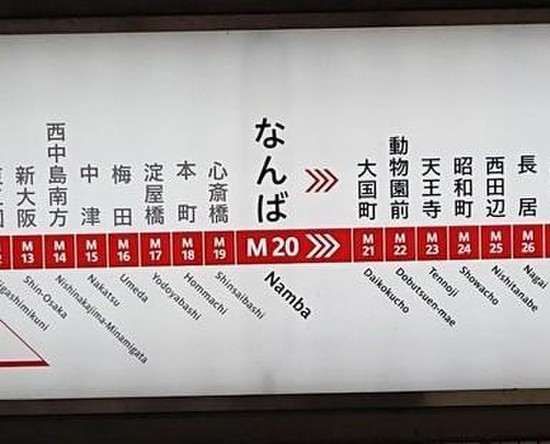

これが路線図。

これが路線図。北は吹田市の江坂、南は堺市のなかもずまで24.5kmの路線。江坂から先、千里中央まで5.9kmは阪急と大阪府が中心になって出資した第三セクター「北大阪急行電鉄」の路線で相互直通というかたちになってるけど、御堂筋線といえば「千里中央ーなかもず間」というのが一般的な認識になってる。

さらに現在、千里中央から先、箕面市までの延伸工事が進められてる。3年後開業予定や。

大阪メトロの路線は、8路線すべてに大阪のメインストリートの名前がついてる。その筆頭格として御堂筋線は文字通り、大阪のいちばんのメインストリート御堂筋の直下を走ってる。

ちなみに、大阪のメインストリートは、南北が「筋」、東西が「通」てなってる。

「筋」の下を走るのが5路線、「通」の下を走るのが3路線、筋のほうが多い大トロなんや(何)

開業は1933年てことで、建設は大変やったらしい。いまのようなシールド工法とかそんなのもなかったし、不況の真っ只中で、失業対策のためほぼ人海戦術、働くことが福利厚生になるてどんなんや(何)

とりわけ梅田付近は「埋め田」から名前がつけられたように地質が悪く、難工事だったそうや。JRの大阪駅も増築のたびに不等沈下がおこったそうで、あちこち段差だらけになってるねん。

さてこの御堂筋線、開業当時の車両編成はたったの1両やったんやけど、将来を見越して長い編成で走らせられるように、当時としては非常に大きい駅設備を用意した。

いまでは19m級車両10両編成での運行になってるけど、一部をのぞいて拡張工事はほとんど必要なかったらしい。

いまでは19m級車両10両編成での運行になってるけど、一部をのぞいて拡張工事はほとんど必要なかったらしい。 (淀屋橋駅)

(淀屋橋駅)宮殿のような、高い天井。あの時代にあっては先進的なデザイン。

照明もしゃれてる。シンプルなんやけど、華がある。

照明もしゃれてる。シンプルなんやけど、華がある。さあここから本題や。

御堂筋線のすごさ。ふたつ挙げていくで。

まずひとつは、

「大阪の鉄道を束ねる」。

新大阪(新幹線)

新大阪(新幹線)梅田(阪急・阪神「大阪梅田」、JR「大阪」)

淀屋橋(京阪)

なんば(南海、近鉄・阪神「大阪難波」、JR「JR難波」)

天王寺(JR、近鉄「大阪阿部野橋」)

と、JRと関西大手私鉄のすべてのターミナルを1本で結んでるねん。

新宿は小田急京王西武、渋谷は東急、上野は京成、品川は京急といった具合に、東京で例えれば山手線の位置づけといったところ。

大阪を拠点にして観光するときは、御堂筋線と大阪環状線、そして私鉄路線の乗換駅が把握できれば乗る電車に迷うことはない。

そしてふたつめ。

「日本一もうかってる」

鉄道路線が黒字か赤字か、それを表すのに「営業係数」ていう数字が使われるんやけど、御堂筋線の営業係数は

鉄道路線が黒字か赤字か、それを表すのに「営業係数」ていう数字が使われるんやけど、御堂筋線の営業係数は「44.9」(2017年:大阪市営地下鉄時代)

なんや。

この数字は、

「¥100売り上げるのにどれだけの経費がかかってるか」

ていう数字。つまり単純な計算でいうと、利益率は55.1%。

これは、新幹線以外の単一の路線では破格で、山手線(営業係数53.2、2016年)ですら全くかなわない。

「もうかりまっか?」

て聞くのも野暮になるほどもうけてるねん。別にがめつい商売してるわけじゃないねんけど(何)、そりゃあターミナル全集結、中心地の直下を走る、乗客が集まって当たり前やもんね。

最後に、御堂筋線の上を走る御堂筋についても触れておくやで。

クルマ全然走ってへんやん(困惑)

クルマ全然走ってへんやん(困惑)御堂筋というのは、梅田からなんばまで約4kmの6車線南向き一方通行の道路や。あまりにも広大な道路を建設したため、

「飛行場でも作ったんかい」

とかさんざんな言われかたされたみたいや笑

(注:4000m級滑走路なんか日本でも数えるほどしかない笑)

その御堂筋と、その直下を走る御堂筋線、それらを計画したのが当時の大阪市長、關一(せき・はじめ)。

いまではどちらも大阪のヒト・モノの動き、それらを司る大動脈となってる。そして現在当たり前のように使われてる「都市計画」ということばも、実はその時代の大阪で初めて使われたと言われてる。このことから關市長は「大阪の父」と呼ばれてるんや。

さあ、そろそろ地上に出るで。

ご乗車ありがとうございましたやで。

大阪に来たらぜひ乗ってほしいやで。

でもラインカラー赤やからて、大トロじゃなくて赤身ちゃうかとかいうツッコミはいらんで(何)

コメント(0件)

※ログインすると、コメント投稿や編集ができます