先日、”くもんの先生”説明会

に参加してきました。

子どもを公文に通わせているママさんから「公文いいよー」という話を聞いたことは遭っても、私自身は公文に通ったこともないし、どういうことをやるんだろう?と思ってなんとなくインターネットで調べてみたことがあったんですよね。

そしてその時に、私自身が「くもんの先生」になることもできるということを知り、実際くもんの先生ってどんな感じなんだろう?子育てと両立しながらできるのかな?など興味があったところへ、ちょうどレビューブログのご紹介で、説明会に参加させていただけることになったので、公文教育研究会の東京本社がある品川へ行ってきました。

くもんの先生説明会に参加してみて思ったことは、くもんの先生に興味がある方はもちろんですが、お子さんをくもんに通わせみようかな、と思っている方にも参加してみると良いのではないかということ。

多分教室に体験に行っただけではわからないことが、この説明会に参加することでわかることが沢山あるように思いました。

くもんの先生説明会はテスト・面接はありません。

事前準備は全く不要で、誰でも気軽に参加できます。

説明会ではくもんについてや、教材内容、先生の仕事内容、サポートのしくみ・収支などについて一通り説明していただきました。

最初は父が息子の為に始めた手書きの教材。

それが今や全世界400万人を超える学習者がいるんだそうです。

くもんは年齢や学年に合わせるのではなく、子どもたち一人ひとりに合わせた学習を進めるので、学年を超えた内容を学習することも可能。

また最大の特徴は塾などのように教え込む勉強方法ではなく、「自学自習」。

そんなくもんを学ぶ生徒のサポートをするのがくもんの先生のお仕事。

くもんの先生はその子のできるところを見つけて、自分でできる力を引き出す存在で、問題の答えや解き方をすぐに教えるのではなく、こどもの力で「ちょうど(ちょっと頑張ればできる)の学習」ができるようにサポートするんだそうです。

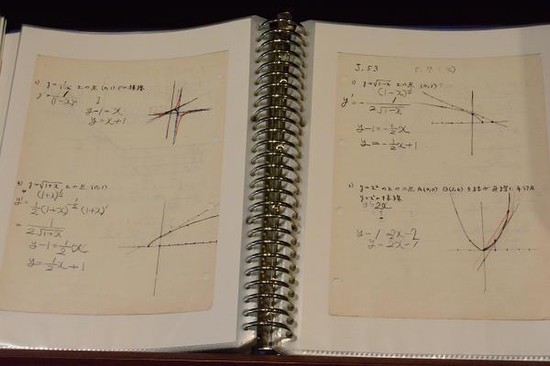

実際に教材を見せていただいたのですが、膨大なプリントの数。

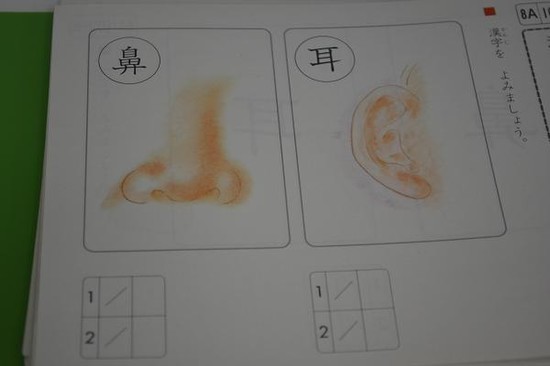

そして「こくご」の一番優しいプリントがひらがなではなく漢字なのに驚きました。

幼児が使う教材なのに。そしてひらがなはステップアップした後の教材に出てくるんですよ。

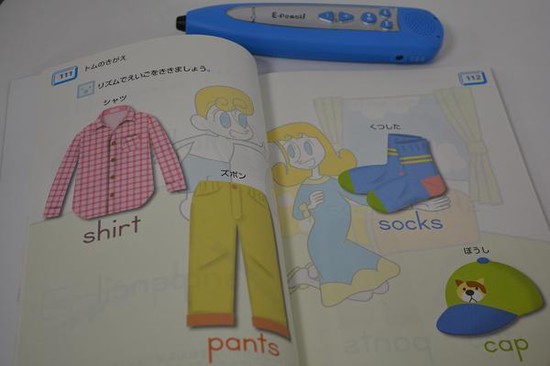

英語はこのペンにすべての音源が入っていて、タッチするとその教材にあった単語や文章が再生されるようになっているんだそうです。

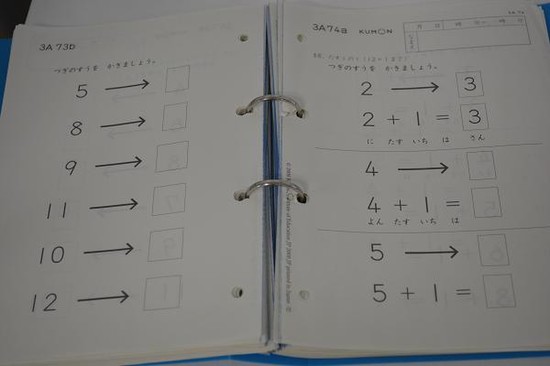

算数、数学は徹底的に数字の順番を覚えるそうです。次の数が何になるかを。

そしてその次のステップで、2の次は3、2に1を足すと3、3の次は4、3に1を足すと4。

こういう覚え方が公文式、なんですね。

他にもくもんってこういう勉強方法なんだと実際に教材を見て知ることができました。

また実際にくもんの先生として教室を開かれている方のを取材した動画などを見せていただけたので、先生がどんな仕事をするのかのイメージもなんとなくですがわいた感じ。

くもんの先生の主な仕事をまとめると

・教室で指導するのは週に2回5時間程度。

・教室が始まる前に一人一人の生徒の教材準備(ちょうどの教材を準備する)

・一斉授業は行わず、自学自習形式。

・生徒が解いたプリントを採点。

・保護者とのコミュニケーションを取る。

・教室の運営(生徒募集、スタッフの採用と育成、各種事務など)

そしてくもんの先生とKUMONはフランチャイズ契約によるパートナーシップで結ばれます。

・教室開設時にKUMONに108,000円を支払う

・教材はすべて無償提供

・研修や講座など学びの場が提供される

・先輩の先生や担当スタッフによる生徒指導についての個別相談あり

・生徒募集の強力サポート

・教室運営は担当スタッフが個別にサポート

・くもんの先生はKUMONに既定のロイヤリティーを支払う

また開設後2年間はインストラクター期間として、収入面でのバックアップもかなり強力です。

・開設1年目は教室運営援助金として毎月7万円、会場費全額援助、備品等の援助15万円までなど。

・開設2年目は教室運営援助金として毎月5万円、会場費半額援助。

1年目のロイヤリティーは75%とかなり高いですが、2年目以降は40~60%になるようなので生徒数が増えれば毎月の収支も増えていくみたい。

実際にくもんの先生として活躍されている方たちの話を聞くと、何よりくもんの先生は教育を通じて地域社会に貢献できる、やりがいのあるお仕事なんだそうです。

ただ公文教室って14時~19時とか15時~20時とか夕方からなんですよね。

幼稚園や学校終わってからだから良く考えれば当たり前なのだけど・・・

なので私はそもそも無理でした(^^ゞ

コツコツ地道に繰り返し学習し、スモールステップしていく公文式。

くもんの先生は教員資格などは不要、算数・数学、英語、国語の3教科のテストと面接に合格するとくもんのっ先生として開設することができるので、少しでも「くもんの先生」に興味がある方は、まずは説明会だけでも参加されると良いと思いますよ。

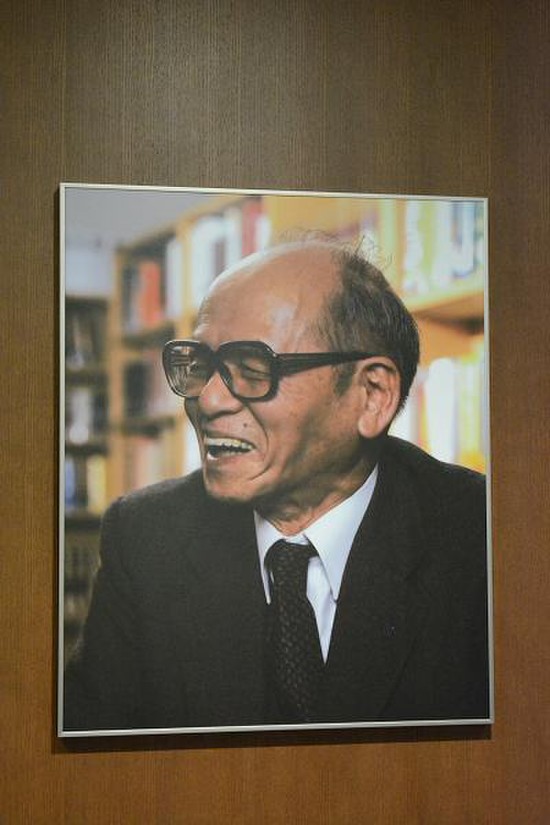

こちら、創始者の公文公さんです。

レビューブログのご紹介で、説明会に参加させていただきました。