ワイが向かったのは、ある工場。

ワイが向かったのは、ある工場。たしかにこのあたりは阪神工業地帯の一角で、たとえば川崎重工業や神戸製鋼所が神戸に本社を置くように昔から重工業がさかん。でもこの工場はそういったところじゃない。

この工場の正体は……

白鶴。

白鶴。そう、ここで酒を作ってるんや。

……ん? なに?

イニエスタ着てたの菊正宗とか、そんな細かいこと言わんといてくれ(何)

イニエスタ着てたの菊正宗とか、そんな細かいこと言わんといてくれ(何)あまり知られてない神戸のカラーがこれなんや。酒造といえばたとえば京都の伏見とかがよく知られてるけど、実は西宮から神戸にかけても、古くから酒造が盛んなところやねん。東から今津郷、西宮郷、魚崎郷、御影郷、西郷(にしごう)、この5つを総称して「灘五郷」と呼ばれてる。白鶴だけじゃなくて菊正宗とか日本盛、沢の鶴などの名だたる酒造メーカーが本社を構え、製造工場を持ってる。

白鶴の工場内にあるのが白鶴酒造資料館、ここで酒造りの歴史に触れようと思うやで。

白鶴の工場内にあるのが白鶴酒造資料館、ここで酒造りの歴史に触れようと思うやで。ちなみにここ、入場料タダ(!)

この建物、実は昭和40年代中ごろまで実際に酒蔵として使われてたそうや。

この建物、実は昭和40年代中ごろまで実際に酒蔵として使われてたそうや。 中に入ったらいきなりでっかい桶がお出迎え。何人ぐらい入るんやろ(何)

中に入ったらいきなりでっかい桶がお出迎え。何人ぐらい入るんやろ(何)基本的に、順路は製造工程に沿ったかたちになってて、これは一番最初、米を蒸すところ。

さっきの桶を横から見るとロープがくくられてる。上の階の天井に滑車があって、ロープ引っ張ったら桶が上に上がっていく仕組みやな。

さっきの桶を横から見るとロープがくくられてる。上の階の天井に滑車があって、ロープ引っ張ったら桶が上に上がっていく仕組みやな。 こんな感じ。

こんな感じ。 蒸した米は敷いたむしろの上で熱を冷ます。

蒸した米は敷いたむしろの上で熱を冷ます。 米と麹菌を混ぜ合わせる作業。高温多湿を保てるように特殊な構造で作られた部屋での作業。昔はどうかわからんけど、熱中症とかどうやったんやろな。

米と麹菌を混ぜ合わせる作業。高温多湿を保てるように特殊な構造で作られた部屋での作業。昔はどうかわからんけど、熱中症とかどうやったんやろな。 建物の構造でちょっと気になる部分があって、これ何かというと、その下で米を蒸す釜があって、その蒸気を逃がす、つまり排気口というわけ。

建物の構造でちょっと気になる部分があって、これ何かというと、その下で米を蒸す釜があって、その蒸気を逃がす、つまり排気口というわけ。 下はこんな様子。

下はこんな様子。 2人1組でかき混ぜる作業。BGMで民謡みたいなのが流れてたんやけど、2人の息が合うように、歌に合わせて作業しとったそうや。

2人1組でかき混ぜる作業。BGMで民謡みたいなのが流れてたんやけど、2人の息が合うように、歌に合わせて作業しとったそうや。 いよいよ大きい樽に仕込む作業。三段仕込みて言うて、3層に分けて仕込む。分量もいちばん下を1とすると真ん中は2、上は4と、倍返し倍返し(何)の要領で仕込んでいく。おそらく多くの人が持つ酒蔵のイメージて、これちゃうかな。樽の縁の上に人が立ってるての。

いよいよ大きい樽に仕込む作業。三段仕込みて言うて、3層に分けて仕込む。分量もいちばん下を1とすると真ん中は2、上は4と、倍返し倍返し(何)の要領で仕込んでいく。おそらく多くの人が持つ酒蔵のイメージて、これちゃうかな。樽の縁の上に人が立ってるての。絞り出した酒の濁りを沈殿させて、上澄みを抽出して貯蔵、そして樽や瓶に詰めて出荷できるようにする。

今じゃ簡単に梱包できるんやろうけど、昔はもちろん手作り、ここも結構な労力なんやろな。

今じゃ簡単に梱包できるんやろうけど、昔はもちろん手作り、ここも結構な労力なんやろな。さて、白鶴ていうのは創業が1743年、徳川将軍でいうたら

上様の時代(何:事実)

上様の時代(何:事実)実に約270年もの歴史を誇ってる。

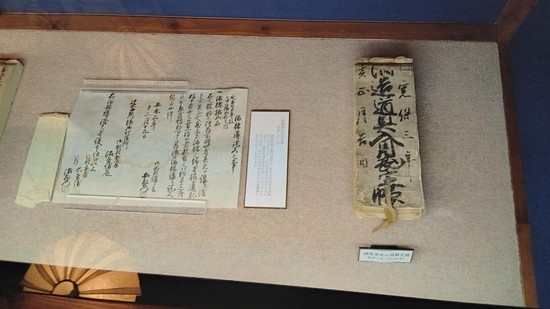

製造工程に関する展示だけじゃなくて残された帳簿などの展示もある。右の短冊型の冊子はどんな道具を調達するかを記したもので、創業の年に書かれたもの。よくそんな資料を残してたなぁ、これはすごいわ。失われてても不思議でないのに。

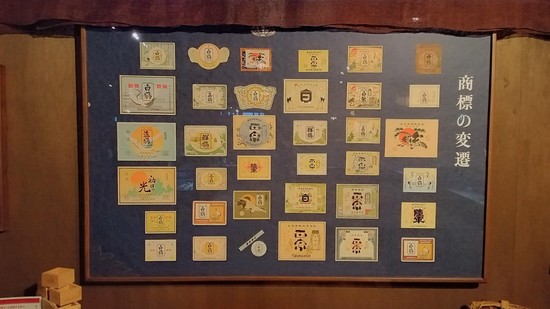

製造工程に関する展示だけじゃなくて残された帳簿などの展示もある。右の短冊型の冊子はどんな道具を調達するかを記したもので、創業の年に書かれたもの。よくそんな資料を残してたなぁ、これはすごいわ。失われてても不思議でないのに。 白鶴の商標、ラベルの変遷。これ、時代ごとに並べられてるかどうかはわからんかったけど、こんなにもデザインがあったんやな。

白鶴の商標、ラベルの変遷。これ、時代ごとに並べられてるかどうかはわからんかったけど、こんなにもデザインがあったんやな。 酒屋さんに掲げられてた木彫りの看板。酒屋と特約を結んで、白鶴が卸売をするという、たぶん町の電気屋さんみたいな、そんなシステムやったんかな。

酒屋さんに掲げられてた木彫りの看板。酒屋と特約を結んで、白鶴が卸売をするという、たぶん町の電気屋さんみたいな、そんなシステムやったんかな。道中にあった工場の姿を見てもわかるように、いまは質・量とも安定的に供給できる設備があるのに対して、長年の経験で培われた腕、感覚がすべてを左右する昔の酒造、その匠の世界を垣間見ることができた。もう一回言うけど、ここ、タダで入れるからね、それでこんなすごい展示が見れるんやから、点数つけるなら、

「まる」やな(何)

「まる」やな(何) 展示エリアを抜けると土産物が売ってて、にごり酒と、日本酒の入浴剤を買ってきた。フェイシャル関連ももちろんある。お高いものだけじゃなくて¥1000ぐらいのリーズナブルなのもあって、財政事情(笑)に合わせて選ぶことができる。

展示エリアを抜けると土産物が売ってて、にごり酒と、日本酒の入浴剤を買ってきた。フェイシャル関連ももちろんある。お高いものだけじゃなくて¥1000ぐらいのリーズナブルなのもあって、財政事情(笑)に合わせて選ぶことができる。残念なのは試飲とか飲み比べのコーナーがいまは閉鎖されてることで、これはいまの情勢ではしょうがない……て、酒類提供うんぬんとのことやけど、ここ飲食店じゃないと思うんやけどなぁ……笑

まあそれは別として、神戸観光のときにはベタなところばっかりだけじゃなくて、こういったあまり一般的には知られてないところにも立ち寄ってみてほしいやで。

ほな、次に行くで。

コメント(0件)

※ログインすると、コメント投稿や編集ができます