オイルの皮膚浸透を解明するための

3ステップ目

実はユーザーの皆さんの理解や、もっといえばオイル美容をスキンケア理論を提唱されている方々も、次の3ステップ目の条件に全く触れていないことが大きな課題と言えます。

しかも、ここが実はもっとも重要と言えます。

■皮膚の構造を振り返る

さて、3ステップ目の課題は以下のような例えが分かりやすいでしょうか。

”紙に水を垂らして浸透を試すのに、その紙が普通の紙なのかロウ紙なのか、全く説明がない”

つまり、普通の紙を使えば当たり前のように水はしみこみますが、油を塗布してあるロウ紙は水をはじいてしみこみません。

ちょっと強引な理屈ではありますが、根本的な考え方は同じ。

ようは、浸透するかしないかを考えるのに、浸透させる相手側の素材や性質を明確にしないと意味がないということですね。

つまり、皮膚の構造がオイルを浸透しやすい構造になっているかどうかを、きちんと明確にしておかないと大きく結論が変わってしまうわけです。

まず最初に、皮膚への浸透を述べるためにも、皮膚構造の復習をしておきましょう。

皮膚はケラチンと呼ばれる、アミノ酸がたくさん集まってポリマーとなったタンパク質で、細胞が形成されています。

グルタミン酸やアルギニン、グリシンが代表的なように、アミノ酸は水に溶けるものがほとんどですので、水溶性の性質が基本です。

でもこれがたくさん連なって高分子になると水に溶けなくなりますので、水には不要な状態になっているのがタンパク質です。

同じケラチンの中でも皮膚の場合は、固い繊維質となった髪の毛や爪と少し異なり、軟ケラチンと言われる、もう少し化学構造が小さいタンパク質です。

とはいえポリマーですし、こちらでも何度か話題にしていますが、お風呂に入っていて皮膚が溶けた・・・なんて経験されたこともないように、水に簡単に溶けるものではありません。

根本的に皮膚が水をはじくのは、皮膚そのものが高分子のタンパク質でできているからです。

ここまでで、皮膚表面は皮脂といった油成分で覆われていて水をはじいていると解釈された方が多いかもしれませんね。

画像の実験説明でも書いた通り、脱脂力の強い洗剤で洗浄してすぐに塗布しましたので、あの実験では皮膚表面に皮脂膜はありません。

皮膚表面がオイルっぽくなってしまうのは、皮脂が時間を掛けて分泌されてから以降のお話ですね。

ただし、皮膚の構造はもっと複雑で、さらに考えないといけないことがあります。

■バリア機能も関係

皮膚表面の根本的なお話をしてきましたが、次によく言われる言葉に「皮膚のバリア層」がありますね。

これもまさに皮膚の角質層部分の構造ですので、物質の皮膚内浸透に大きく関係しているのは言うまでもないことです。

つまりここを突破できれば、さらに奥への浸透も可能性が出てくるとイメージされるでしょう。

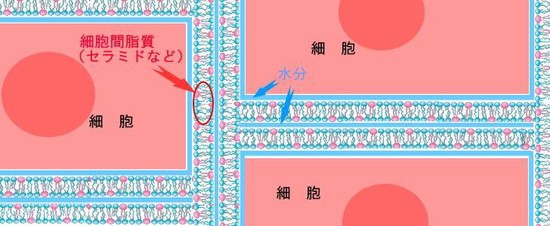

で、このバリア層、細胞間脂質の図を復習。

実際にはこの層はミルフィーユになっていますので、図では拡大していて層が少なく不正確で申し訳ありません。

まぁ、これが何層にもなっていて、レンガをくっつけてあるモルタルのようなイメージで、細胞の間を縫っていると想像して頂ければよいでしょう。

そしてこの部分は皆さんもご存じのように、脂質であるセラミドや脂肪酸などの油性物質、そして水分とが層になっていますので、油と水との連続の層と考えて頂ければよいでしょう。

ということは、油の層があるので油性成分がこのバリア層に拡散しやすいということになります。

つまりオイルが浸透しやすいとよく言われるメカニズムの二つ目がここにあり、これも正しい理解ということになります。

以上が皮膚構造の復習ですが、全体像としては高分子タンパク質である皮膚細胞と、その間を縫うように埋められている細胞間脂質によって、外部からの成分や微生物の侵入から守っているのですね。

もっとも分かりやすいイメージでいえば

レンガが皮膚細胞でタンパク質、モルタルが細胞間脂質と水分のミルフィーユ

ただし、まだ結論を急いではなりません。

ここまでの解説で、これらをきちんと理解する必要があります。

■バリア層は顆粒層まで

上で説明したセラミドを含んだバリア層ですが、これがどこに存在しているのかを確認しなければなりません。

でないと、オイル成分がどこまで浸透するのか結論が曖昧になってしまいます。

これはすでに構造が解明されていて、角質層のすぐ下の顆粒層で作られていることが分かっていますので、表面からみていけばここまで、ということになります。

ということは、ここはまだまだ表皮層のほんの表面であって、表皮層はこの下に有棘層・基底層とまだ厚みがあります。

で、ここには細胞間脂質は存在していないことになっています。

そしてもう一点、考えないといけないことは、上のミルフィーユは「水分も間に挟まっている」という事実です。

つまりこのミルフィーユ状になったバリア層は、水分と油分が連続していますので、水分のところではオイルがはじかれてしまうことに気付く必要があります。

結局結論としては、オイル成分はこの部分の脂質部分に拡散していくということが理解して頂けたでしょうか。

そして、その下に行くことはできない、と。

■検証されたエビデンスをみる

長々と解説してきましたが、なんとかここまで到達してきましたね。

でも、美里の屁理屈でごまかれたような気がしていませんか?(笑)

まだそんな疑いをお持ちの方に、このメカニズムを解明するために、ちゃんと検証された実験の論文があります。

いつものように、このブログでは商売に繋がるバイアスを排除してきていますので、商的要素の一切ない論文です。

とはいえ、著作権を有する人様の論文を無断でコピることはまかりなりませんので、説明をしていきます。

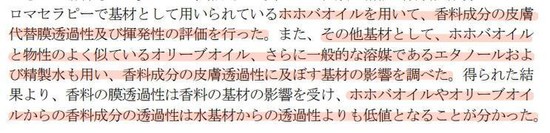

<香料成分の皮膚透過性に及ぼす基材の影響>

こちらは、アロマ環境協会の協力のもと、城西大学の薬学部が行った実験とその検証結果論文です。

要旨の結論部分だけ、こちら。

出典:アロマテラピー学雑誌 (Japanese Journal of Aromatherapy)14(1), 37-45, 2014-03

香料はオイル成分です。 そしてさらにキャリアオイルとしてよく使われるホホバ油やオリーブ油もオイル成分ですね。

で、香料成分が皮膚にどれだけ浸透するかを検証した実験結果の簡潔な記述部分が、これになります。

赤の蛍光ペン部分だけを読んで頂いても、精製水をベースにした製剤の方が浸透量は多かったことを示しています。

普通は浸透しやすいと思われるエタノールもたいして浸透しなかったという結果は意外でしたが、水の存在下の方が浸透率が高くなるという結果です。

で、もうひとつ興味深い実験の結果です。

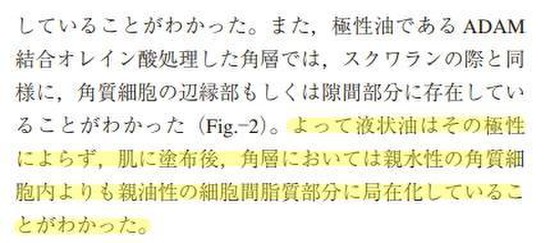

<液状油による皮膚軟化メカニズムの検討>

こちらは2011年の化粧品技術者会誌(SCCJジャーナル)に掲載された、株式会社ノエビアの神戸研究所さんが検証を行った実験結果の技術発表論文です。

出典:粧技誌 第45巻 第1号 2011より抜粋

こちらも結果部分のみ抜粋しましたが、皮膚に塗布された液状油は、極性(化学構造の違い)に関わらずバリア層(角質層の細胞脂質層)に拡散していくことが確認されています。

また一方では、タンパクで構成された細胞部分には存在しないことも裏付けられています。

いずれも実際にヒトの皮膚上で行った実験ではない疑似皮膚や疑似細胞間脂質ですので、完全な結論を導き出すにはさらに検証しないといけない一面は残されていますが、重要なヒントになるのは間違いありません。

こうした実験の検証から、以下の2点を読み取ることができます。

皮膚に塗布された単独オイルは

1.バリア層を構成している細胞間脂質層の部分に拡散して浸透してくれること

また、それによって皮膚に柔軟性を与えてくれること

2.タンパク質で構成されたケラチン部分には拡散しないため、細胞間脂質が存在しない角質層より深部には浸透しづらいこと

■考察してみる

以上の検証から考察すると、オイルを基剤とした美容オイルなどは、角質を柔軟にするエモリエントとしての保湿効果が期待できるということですね。

これは間違いのない事実と言ってよいでしょう。

ただし、そこから奥への浸透に期待して薬理効果が得られるのは難しいと考えてよさそうです。

しかしながら化粧品に期待する効能は、薬機法的にも効果は角質層のここまで。

あくまで美容という観点でみれば、十分な効果を期待できるといってよいと思えます。

でも、ここまでの皮膚の構造をみても「保湿=水分補給」というのは重要な課題ですし、バリア層に存在する水分も補ってあげないといけないのは当然の理ですね。

また、水分の存在によって、薬理成分がさらに深部にまで浸透していくこともすでに検証されていますので、皮膚のコンディションを考えた時、オイル成分とともに水分も同時に補給できるのが、スキンケアにとってもっとも有益と考えるのも正しいことになります。

それがまさにエマルジョン(乳化)といった技術であり、この業界の歴史において何十年も進化をしてきているクリームや乳液・ゲルクリームを用いてスキンケアを達成するのが、より効率的というのも実証されていると言えます。

そしてもう一点、見逃してはいけないこととして、オイルを単独で塗布した皮膚が水分をはじいてしまうのは議論の余地もなく、ただでさえ疎水的な皮膚にとってこの後の化粧水塗布の障害となるのは、間違いありません。

順序としては逆で、化粧水→美容オイルとするのが正しいと言えます。

以上で、今回のご質問への答え、そしてユーザーの皆さんにとっての疑問の解決になりましたでしょうか。

そして最後に触れておかないといけないこととして、技術者の方はよく知る通り、皮膚内浸透のメカニズムで避けて通れないのが、「化学構造による特異な浸透」です。

いわゆる医薬品の世界の、薬剤体内導入の問題です。

ここまで解説したメカニズムとは別に、化学構造によって体内にデリバリーされる薬剤が世の中には存在します。

それは上の検証実験でも書かれている、アロマ香料成分の中に含まれる、いわば微量の有効成分などがこれにあたり、これはベースオイルの浸透とはまた別に、体内や血管に単独で浸透していきます。

他にも、精製されていない植物油であれば、微量の化学物質や薬理効果を期待できる物質、また逆に不純物としてお肌のトラブルに繋がるマイナス要素の成分も含まれています。

ですので、こうして考えていくと浸透して欲しくない成分もありますし、トラブルリスクを回避するためには、むやみに浸透させない角質層だけのケアが有効という見方もないとは言えません。

そういったコンセプトのブランドさんもありますし。

いずれにしても、きちんとメカニズムを理解した上で自分のスキンケアを見つけ出すべきというのが、結論ということになります。

「誰かが提唱しているから、それがいい」だとか、逆に「誰かが悪いと言ってたから、アレはダメ」ということではないというのが、結論になった感じですね。

長い解説でしたが、ここまでお付き合い頂きありがとうございました。

何か疑問などがありましたら、遠慮なくinfoの方に質問をお寄せ下さいませ。

業界の方であろうが一般消費者さんであろうが、門を閉ざすことは致しませんので。

次回はまた別の話題で。

by.美里 康人

■公式ブログはこちら

※公式ブログでは、過去に配信していたメルマガ記事も挟んでアップしています

【コスメあら!?カルト??】

輸入系ネイル&香水&コスメが大好きです

mad-about-TIREURさん

化粧品処方開発職

やっつん☆さん