この日は10/16、日曜。天王寺公園で関西大手私鉄から中小私鉄まで20社以上が一同に集まって、グッズ販売などのイベントをやってたんや。

この日は10/16、日曜。天王寺公園で関西大手私鉄から中小私鉄まで20社以上が一同に集まって、グッズ販売などのイベントをやってたんや。いまから150年前、1872年10月14日。新橋ー横浜間で日本で鉄道が走った日。同日は鉄道の日に制定されてて、毎年この時期になると鉄道関連のイベントが各地で行われるのが恒例になってる。

ワイはとりあえずグッズを買ったわけやけど、つまらん豆知識を押し込んどくやで。

近鉄て、2つあるんやで(何:事実:近畿日本鉄道/近江鉄道)

近鉄て、2つあるんやで(何:事実:近畿日本鉄道/近江鉄道)これはヲタのあいだでは有名なネタなんやけど(笑)、補足までに、近江鉄道てのは滋賀の米原や彦根、近江八幡あたりを地盤とするローカル私鉄。

滋賀に行くとライオンの絵書いたバスやタクシーが走ってるのを見て、なんでや!西武関係ないやろ!(何)と思った人もいると思うけど、実は西武グループ創業者の堤一族が滋賀の出身で、戦後、近江鉄道は買収されて西武グループの一員に加わってこんにちに至ってる。

滋賀に行くとライオンの絵書いたバスやタクシーが走ってるのを見て、なんでや!西武関係ないやろ!(何)と思った人もいると思うけど、実は西武グループ創業者の堤一族が滋賀の出身で、戦後、近江鉄道は買収されて西武グループの一員に加わってこんにちに至ってる。さて、簡単に近江鉄道について触れたところで、今回は、すこし難しい、あるいは重い話を、していくことになる。せっかく鉄道開業150周年を迎えたわけやけど、ここからは、将来の多くの人の暮らしに関わってくる問題、そして、

いま、鉄道は、岐路に立たされてる。

そんな話をしていくことになるやで。どうか終点までご乗車くださいやで。

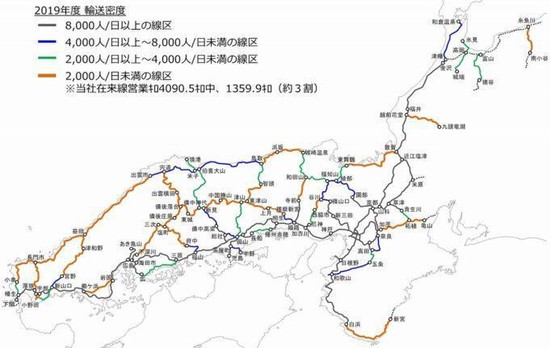

今年に入って、JR西日本が各路線の利用状況・収支について、輸送密度が2000以下の路線・17路線30線区を発表した。

輸送密度というのは、路線距離1kmあたりの1日平均の乗客数のことで、路線内の人の流動をあらわす指標。

ちょっと見にくいかもしれんけど、これがJR西日本が保有する在来線路線。そのなかでも、黄色のラインがその輸送密度2000以下の路線。山陰や中国地方の山間部に目立つほか、関西地区にもチラホラとある。そして、それらの路線は……

ちょっと見にくいかもしれんけど、これがJR西日本が保有する在来線路線。そのなかでも、黄色のラインがその輸送密度2000以下の路線。山陰や中国地方の山間部に目立つほか、関西地区にもチラホラとある。そして、それらの路線は……ことごとく赤字である。

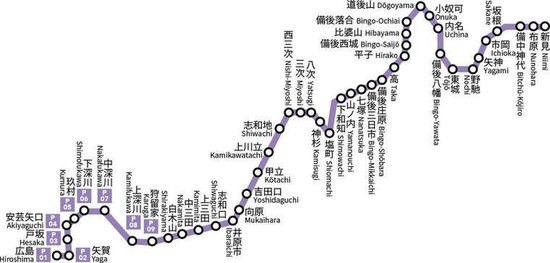

とりわけ、広島と岡山の山間部を走る芸備線(備中神代ー広島)、そのなかでも東城ー備後落合間は輸送密度11(!:2019年度)という衝撃的な数字で、単純な計算やけど毎日たった11人の乗客が片道乗り通しておしまい、という閑散ぶりである。

とりわけ、広島と岡山の山間部を走る芸備線(備中神代ー広島)、そのなかでも東城ー備後落合間は輸送密度11(!:2019年度)という衝撃的な数字で、単純な計算やけど毎日たった11人の乗客が片道乗り通しておしまい、という閑散ぶりである。衝撃的な数字はもうひとつある。

路線収支の指標である営業係数。これは¥100の売上を得るのにかかる経費をあらわす数字で、この区間の営業係数は2017~19年度平均で25416。¥100稼ぐごとに¥25000以上赤字になってしまうということなんや。

ちなみにこの区間の赤字額は約¥2億6000万やけど、それ以上の赤字を出してるところもあって、ワーストは山陰本線の出雲市ー益田間で約¥34億5000万。特急列車も走るため、そのための車両あるいは設備の維持経費が大きくのしかかってこんな赤字額になるんや。

さて。

なぜ、いまこんな発表をしたのか。そんな疑問が起こると思うけど、実際のところ、これらの路線はいきなり赤字になったわけではない。

もとから、赤字やったんや。

最近は流行病のアレのせいでリモートワークへの転換、あるいは外出や旅行の自粛などが起こってる。そして、大阪ですらすでに進行してる人口減少が拍車をかける。大都市圏での営業で稼ぎ出す黒字からローカル線の赤字を補填してきたこれまでのやりかたが、立ち行かなくなってしまったんや。

2020年度は約¥2300億、昨年度は約¥1100億(鉄道単体ではなくグループ全体で)、2年連続で大きな赤字となったJR西日本にとっては、走らせれば走られるほど赤字を出す不採算路線は切り捨てたいと思うのは、上場企業としては当然のことやけど、公共交通機関であることを考えればいきなりやめますとも言えないのも事実。

梅田の靴屋みたいなわけにもいかんのよ(何)

梅田の靴屋みたいなわけにもいかんのよ(何)そこで、最近では国土交通省による「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会」が相次いで開かれてる。鉄道というのは「高速に」「大量に」輸送することでその真価を発揮するものであり、さきほど挙げたようなローカル線ではその特性を活かせてない、それぞれの地域に合わせた輸送モードを模索するという動きが出はじめてる。

↓参考動画

そんななか、その動向が注目されてる鉄道会社がある。冒頭で出てきた「じゃない方の近鉄」(何)近江鉄道である。

近江鉄道も、1994年度から30年近く連続で赤字というほどの業績不振で、廃線が取り沙汰されてきた。廃線してバス転換か、沿線自治体による存続かの選択を迫られたなか、線路等の設備を自治体等が設立する第三セクターが所有、車両と運行を近江鉄道が担う「上下分離方式」で存続が決定した。

近江鉄道も、1994年度から30年近く連続で赤字というほどの業績不振で、廃線が取り沙汰されてきた。廃線してバス転換か、沿線自治体による存続かの選択を迫られたなか、線路等の設備を自治体等が設立する第三セクターが所有、車両と運行を近江鉄道が担う「上下分離方式」で存続が決定した。 さらに、三日月大造滋賀県知事が、公共交通を維持するための「交通税」の導入を検討してる。近江鉄道とその沿線、そして滋賀県の取り組みは、ローカル線問題に一石を投じるとともに、その行く末が注目されることになるやろう。

さらに、三日月大造滋賀県知事が、公共交通を維持するための「交通税」の導入を検討してる。近江鉄道とその沿線、そして滋賀県の取り組みは、ローカル線問題に一石を投じるとともに、その行く末が注目されることになるやろう。このように、交通事業者だけではなく、沿線住民も問題意識を持って取り組まないと、公共交通の維持はおぼつかなくなってきてる。あって当たり前のものではない、 誰がための鉄道、誰がための公共交通、いま、利用者全て、沿線住民すべてに問われてる。

と、せっかく鉄道150周年というのに重い内容やったけど、ホンマに重要なことなんで、どうしても触れないわけにはいかんかったんや。

こんな話でもご乗車ありがとうございましたやで。

ちなみにこのイベントの同日、近江鉄道では全線無料というキャンペーンをやってたらしいんやけど、地元民も各地の鉄ヲタ(笑)も大挙して押し寄せ、積み残しが大量に発生するという盛況ぶりやったという。地元民、普段から乗ったれよ笑

まぁこれをきっかけに公共交通について真剣に考える機会を得られたら、それはそれでいいことやと思うけどね。

コメント(0件)

※ログインすると、コメント投稿や編集ができます