常盤橋フォーラム連続講座

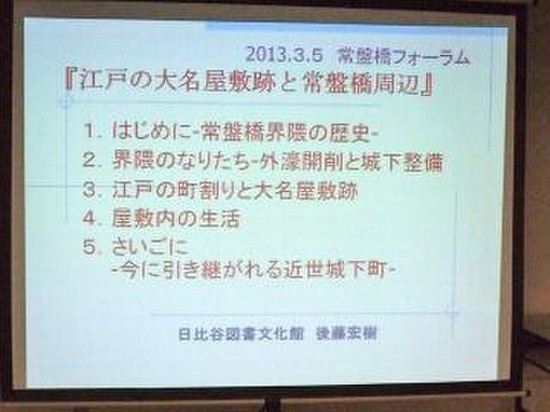

第1部・第1回「江戸の大名屋敷跡と常盤橋周辺」

18:30~20:00

162ビル 6階会議室

丸の内と日本橋に架かる常盤橋は、千代田区と中央区という場所、近世と近代という時代の結節点。

311でかなり傷み、現在改修工事中。改修工事記念で常盤橋の歴史的価値を見直そうという講座です。

1.はじめに-常盤橋界隈の歴史-

?中世の城下町

東京駅修復工事の際、地下から人骨がゴロゴロ出てきた。

これは、中世には墓が日比谷入江に沿ってあったから。

日比谷入江を埋め立てて江戸城を築城した。

?江戸から明治期の常盤橋門界隈

江戸城は「三十六見附」と呼ばれている。

攻めこまれ難いように外郭の門から大手門まで3回曲がる枡形にした。

枡形のある、堀に面した城門を「見附」と呼ぶのだが、実際には50近くの門があるそうだ。

?近代の丸の内・日本橋

東京駅のようなターミナル駅が大名屋敷のド真ん中を通っている。珍しいタイプ。

大阪、松本、川越などは、城下町から離れたところにターミナル駅ができ、

ターミナル駅と城下町の間にできた新しい道に商店街が発展した。

2.界隈のなりたち-外濠開削と城下整備-

八重洲南口に山崎家の刻印がされた石が積まれた石垣がある。

これは、大名が私財で町を整備し、幕府への忠誠を表したものとか。

したがって、家光が江戸城を完成させると同時に周辺の城下町も大名たちにより完成したそうだ。

3.江戸の町割りと大名屋敷跡

番町のような起伏に富んだところは地形に沿ってパッチワークのように町割りし、

神田のような低地は碁盤の目状に町割り。

そして、江戸城近くは大名屋敷、番町のような起伏に富んだ場所は旗本屋敷、

神田のような低地は町屋敷が並んだ。

所謂「山の手」と「下町」ですな。

「山の手」でも高い場所は大名屋敷に、低い土地は庭園に、もっと低い土地は町家になったそうだ。

大名屋敷については「岡山藩池田家上屋敷」の大名屋敷の配置、構造を習う。

因みに現在は丸ビル。

4.屋敷内の生活

紀州藩士の万延元年(1860年)の食生活を垣間見たのだけれども、これが1番興味深かった。

『酒井伴四郎日記』を年表風に食生活だけ抜き出してまとめたものなのだけれども

リアル「武士の家計簿」!…他人の手帳や日記、家計簿ってどうしてこんなに面白いのか。

酒井伴四郎28歳、30石(今で言うなら年収5~600万)の中堅武士。お殿様の着付けを行う衣文係。

給料の殆どは江戸の観光、交際費と娯楽に使ったことを現在まで晒されているw

5.さいごに-今に引き継がれる近世城下町-

最後に神田の町家・岩本町二丁目遺跡の紹介。

講演は千代田区立日比谷図書文化館学芸員の後藤宏樹さんから。

興味深い話ばかりでした。

やっぱり江戸っていいなー。

ずっと昔のようでつい最近のことのように感じられるから不思議。

せっかく江戸で暮らしているのだから、もっと江戸ライフを満喫しようと改めて思いました。

猫侍のように。

2013/03/05(火) 23:32:10|

[E]vent

| トラックバック:0

| コメント:0

コメント(0件)

※ログインすると、コメント投稿や編集ができます