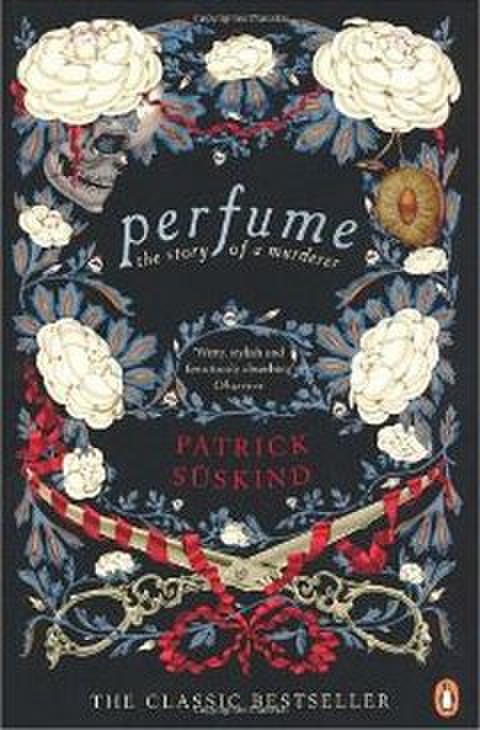

久々に図書館で借りてきたパトリック・ジュースキントの香水は、こんなにおぞましい結末だった?というように「匂い」と「香り」に再び視線が向きました。本当にこちらは興ざめしない!

1947年に創設の旧東ドイツ シュタージ組織(Stasi)は、「個人の匂い(体臭)」を保管していました。パトリック・ジュースキントが生まれた頃ですね。たぶんこうしたことも作者にとっては「香水」に練りこんでいると思っているんです。

香水より引用

・・・(略)すなわち竜涎香や麝香、パチョリ、白檀、ベルガモット、オポパナクス、安息香、ホップ、海狸香・・・といったもの。

主人公のグルヌイユはフォーブル・サン・ジェルマンではじめて香水の匂いについて語っています。そしてそれからそんなに遠く過ぎないある日、途方もなく快い香りを知るのです。

赤毛の少女の香り。少女の汗は海風のように初々しく、髪の生え際はクルミ油の匂い。そしてヴィーナスの丘のあたりは百合の花束。肌は杏の花の香り。

主人公グルヌイユ、はじめての殺人。

そしてはじめての香水「ナポリの夜」は、師匠となバルディーニを唸らせたと同時に調香バルディーニのものとなりますが、その香りを嗅いだバルディーニはある物語を想像します。

香水より引用

バルディーニの若い頃。ナポリの夜の公園を歩いている。かたわらに黒い巻き毛の女性がいる。窓近くにバラの茂み。夜風が吹いている。鳥がさえずる。港の酒場から、かすかに音楽が流れてくる。耳もとでささやく声を聞いた。愛の告白を聞いた。

物語を考えて香水をつくるのではなく、その香水を嗅いだとたんにその人の幸福な記憶を思い起こさせる香水だったのです。