いつもお読みいただき、ありがとうございます。likeやコメントは大変励みになります。

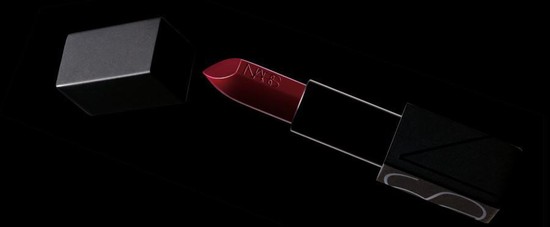

2014年にブランド創立20周年を迎えたNARS。

20周年を記念して作られたのが、NARS オーデイシャスリップスティックです。

文字通り、大胆な発色を誇ります。テクスチャーはスーパーマットながら、滑らか。

各色は、ブランドのディレクター、フランソワ・ナーズがその人生においてインスピレーションを受けた女性の名前がついています。

8回にわたり、全40色を彩るミューズ(あくまでも私個人の推測)を取り上げました。前回から(予定では)3回「新色を出すなら、是非この女優をミューズに」という、「特別編」をお届けしています。なお、色は日本の伝統色に準えました。

今回はフランス以外のヨーロッパの女優が登場します。

煉瓦色

煉瓦色Sophia = ソフィア・ローレン

イタリアが誇る世界の大女優ソフィア・ローレンは、1934年にイタリア・ローマに生まれ、ナポリで育ちました。

1950年代初頭は端役が続きましたが、官能的な魅力と確かな演技力が評価され、主役を張る女優にまで成長しました。

1960年のヴィットリオ・デ・シーカ「ふたりの女」では、アカデミー主演女優賞と英国アカデミー賞主演女優賞のダブル受賞を達成し、イタリアを代表する国際派女優の名を欲しいままにしました。

以後、イタリア映画は勿論、ハリウッド映画など他国の映画にも貪欲に出演します。制作では後の夫であるカルロ・ポンティ、監督ではヴィットリオ・デ・シーカ、俳優ではマルチェロ・マストロヤンニとタッグを組むことが多く、この3者とは、1963年の「昨日・今日・明日」、1964年の「あゝ結婚」、そして、ソフィアの代表作とも言うべき1970年の「ひまわり」で共演しています。

「ひまわり」は子どもの頃から何度となく観ている映画です。

イタリア系アメリカ人のヘンリー・マンシーニが奏でる叙情的なメロディを耳にすると、つい涙腺が緩んでしまいます。オープニングにも登場するひまわりはロシア(当時はソ連)の国花で、ひまわりが誇らしげに咲く大地には、戦争で亡くなった人々が無数に眠っているそうです。

「ひまわり」では、戦争によって愛する者と引き裂かれた悲劇が描かれています。第二次大戦後、ジョバンナ(ソフィア)は、ソ連戦線へ送られた夫のアントニオ(マストロヤンニ)を探しにソ連へ赴きますが、そこでわかったのは、残酷な運命でした。

とにかく、ソフィアとマストロヤンニの目の演技が素晴らしい。マストロヤンニと再会し、逃げるように飛び乗った列車で泣き崩れるソフィア、ラストシーンでソフィアに向けるマストロヤンニの物哀しい視線。こちらまで胸を抉られるようです。

実を言うと、子どもの頃は、ソフィアを美しいとは思いませんでした。「顔のパーツが派手で、グラマラスな身体つきの女豹みたいな女性」というのがソフィアの第一印象でした。

しかし、自分も年齢を重ね、彼女の美しさが分かるようになりました。

姿だけではなく、表情が美しい人だと思います。「ひまわり」で幸せな時代のソフィアは、まるで大輪の花が咲き誇ったような笑顔を浮かべます。この豊かな笑顔こそが、彼女を美女たらしめる所以でしょう。

歳を重ねる毎に「ひまわり」でのソフィアに感情移入してしまいます。

この映画を観る際には、「目周りはノーメイク」をお勧めします。

なお、老いても益々美しいソフィアは、次にご紹介するモニカ・ベルッチ共々ドルチェ & ガッバーナの口紅のミューズに起用されています。詳しくは、公認@ビューティストのララランロロロンさんの「『ストーリーコスメ』のかける魔法」をご参照ください。コスメの背景に焦点を当てた素晴らしい記事です。

紅

紅Monica = モニカ・ベルッチ

その美貌を「イタリアの宝石」と称えられるモニカ・ベルッチは、1864年イタリア・ペルージャ県に生まれました。弁護士を目指していた彼女は、ペルージャ大学在学中に学費を稼ぐ目的でファッションモデルのキャリアを歩み始めます。

1990年に女優としてデビューし、2000年のジュゼッペ・トルナトーレ「マレーナ」で大ブレイクを果たします。

「マレーナ」でモニカは、第二次世界対戦中のイタリア・シチリア島に住む美しい人妻マレーナを演じましたが、このマレーナ=モニカが美し過ぎるのです! メディアでしばしば「美し過ぎる○○」というフレーズが使われますが、マレーナと比べると「ご冗談を」と言いたくなります。現存するホモサピエンスで一番の美女だと思います。

劇中の人物が「美しいのが彼女の罪」という言葉を残します。

マレーナ自体は、何の罪も犯していません。ただ、類稀なる美貌ゆえ、男達からは欲望の眼差しに晒され、女達からは嫉妬に満ちた目線を向けられます。そのせいで、彼女には過酷な運命が待ち受けているのですが、敢えて言うなら、彼女の美しさそのものが禍を招いたと言えるでしょう。

群集心理の恐ろしさが浮き彫りになるシーンでは、目を背けたくなります。

この映画でのマレーナのセリフは極端に少なく、モニカはその代わり、歩き方などでその時のマレーナのあり方をきめ細かく表現しています。

このマレーナ役は、誰もが振り向く美貌を持っていることが前提ですから、モニカ以外の女優が演じることは考えられません。

「マレーナ」とは、マッダレーナ、いわゆるマグダラのマリアのシチリア訛りのようです。

トルナトーレ監督は、マレーナをマグダラのマリアに喩えたのでしょう。奇しくもモニカは、2004年のメル・ギブソン「パッション」にてマグダラのマリアを演じています。

モニカは、完璧ともいえる美貌のせいか、コスメブランドの顔になることが多いです。詳しくは、ララランロロロンさんの「大好きなモニカの話」をご覧ください。モニカへの愛に溢れた楽しい記事です。

はー、美女を見ると癒される私です。(笑)

桃色

桃色Bjork = ビョーク

前回、ミヒャエル・ハネケ監督の作品をご紹介しましたが、今回は、「胸く○悪い映画を作らせたら一番」のもうひとりの横綱であるラース・フォン・トリアー監督作品で主演を務めたこの方をご紹介します。

アイスランド出身のカリスマ的歌姫、ビョークです。

1965年、アイスランド・レイキャビクに生まれたビョークは、幼い頃から音楽の才能を発揮し、オルタナティブ・ロックバンド「ザ・シュガーキューブス」のヴォーカルとして活躍しました。

同バンドが解散後も、ソロアーティストとして精力的な活動を続けています。

そんな彼女が主演を務めたのが、2000年のラース・フォン・トリアー「ダンサー・イン・ザ・ダーク」です。

カンヌ映画祭でパルムドールと女優賞を受賞した本作は、恐らく皆さんもご存知の通り、賛否両論渦巻く問題作です。

ビョークは、1960年代のアメリカを舞台に、チェコ移民で視覚障害者のセルマを演じました。

我が家では、「『ダンサー・イン・ザ・ダーク』の結末を話してはならない」というルールがあります。

夫が義兄からこのDVDを借りようとしたところ、「それを観ると救いがなさ過ぎで鬱になるけれど、それでもいい?」と訊かれ、借りるのを止めて以来、「この結末は話さないで」と厳命?されております。

セルマはとても純粋な女性でした。しかし、その純粋さは頑迷さと相通じるものがありました。ある悲劇的な事件をきっかけに、彼女の運命は、奈落の底へと転がり落ちることになります。

私の友人にこの映画が大嫌いだという人がいます。「赤ちゃんをこの腕に抱きたかったから産んだって…眼の病気が遺伝することを知っていて、何故そんな無責任なことをするのか」。彼女は映画好きが高じて映画のある分野のプロになった人ですが、その彼女をして大嫌いだと言わせてしまうこの映画は、間違いなく、人の心を揺さぶる(良い悪いは別にして)力を持っていると言わざるを得ません。

私自身は、何度か観直す映画ですので、どこか琴線にふれるところがあるのでしょう。好きとは言いにくいですが、心の筋トレをしたい時に観るといいましょうか。人間、喜怒哀楽の「哀」も「怒」も感じることなしには、人生を本当の意味で生きたと言えないと思うのです。

この映画は、私にとって「良薬口に苦し」といった存在です。

セルマは、ある意味、自分の落とし前をつけたのだと思っています。

ちなみに、私にとっての一番の鬱映画は、マイケル・ウィンターボトムの「日陰のふたり」です。英国の文豪トーマス・ハーディの物語を映画化したものです。ハーディは「キリスト教的モラルに囚われた世間とそれを逸脱する主人公」がテーマの作品が多く、暗い作風ですが、私は好きです。

「ダンサー・イン・ザ・ダーク」を観て、ハーディに想いを馳せました。

観ていない方、観るのは自己責任でお願いします(笑)。

緋色

緋色Penelope = ペネロペ・クルス

ご存知、ランコムのミューズであるスペイン出身の女優ペネロペ・クルス。

彼女をこの口紅のミューズに推薦する理由とは?!

1974年、スペイン・マドリード州に生まれたペネロペは、クラシックバレエやスペイン舞踊を長年学んだ後、1992年のビガス・ルナ「ハモンハモン」で映画デビューを飾りました。

1998年のペドロ・アルモドバル「オール・アバウト・マイ・マザー」で大ブレイクし、ハリウッドに招かれますが、典型的なラテン系女性の役を演じることが多く、今一つ精彩を欠きました(パッとしなかったと私は思います)。

2006年、スペインに戻り、ペドロ・アルモドバルと再び組んで、「ボルベール<帰郷>」にてシングルマザーのライムンダを演じました。この映画はカンヌ映画祭の女優賞とゴヤ賞(スペインのアカデミー賞みたいな賞)主演女優賞を受賞するなど、高い評価を得ました。

ここで、ぶっちゃけますと、、、ペドロ・アルモドバル監督の大ファンでして、好きな作品は、「バッド・エデュケーション」、「オール・アバウト・マイ・マザー」、「トーク・トゥ・ハー」、そして、この「ボルベール<帰郷>」です。中でも一番のお気に入りは、この作品です。

アルモドバル作品に共通する要素は、「登場人物が少し変人」、「客観的に見ればどん詰まりの状況ながら、どこかユーモラス」、「色彩感覚が豊か」の3点だと思うのですが、この作品も例に漏れず。

「ボルベール<帰郷>」では、ペネロペ扮するライムンダとその娘、ライムンダの母と姉、叔母、実家の近所の女性が中心となり、話が進みます。男の影は殆ど見えません。見えても、「男ってイヤよね」的な存在です。彼女達にとって男達は不幸をもたらす存在でしかありません。何故かといえばネタバレになるので、是非ご覧になってみてください。

アルゼンチン・タンゴの大歌手であるカルロス・ガルデルの「ボルベール」。これをフラメンコにアレンジして歌うペネロペの歌声は、聴く者の胸を打ちます。

この映画でペネロペが好きになりました。やはり、彼女はスペイン映画の極彩色の中でこそ映えるのです。

ところで、この映画では、アルモドバル監督特有の豊かな色彩感覚が存分に発揮されています。スーパーに並んだ果物や野菜を始め、女達のファッション、そして、オープニングとエンディングの美しさ。あれだけ同時に鮮やかな色を使うと下品になりがちですが、決してそうはならないのです。

声を大にして言いたい。

ペドロ・アルモドバル監督とコラボしてくれるブランドはないのか!

そりゃあ、NARSとのコラボが一番嬉しいですが(美的感覚に優れるゲイという共通項がありますし)、ペネロペと契約しているランコムでもアリかなと。この優れた色彩感覚の持ち主が手掛けるコスメが欲しい。

ファンの切なる願いです。

さて、最後まで長ったらしい駄文をお読みくださり、本当にありがとうございました。

次回は、ハリウッド編を予定しています。

この時期に体調を崩しがちなので、更新が遅くなるかもしれませんが、よろしければまたお付き合いくださいますように。

ばかりんがるエセレブすきにーびあっち

Emirinさん

顔面観察家。

どどんさん

顔面観察家。

どどんさん

ばかりんがるエセレブすきにーびあっち

Emirinさん

美容で癒されたい人。

わきんぼうやさん

顔面観察家。

どどんさん

顔面観察家。

どどんさん

美容で癒されたい人。

わきんぼうやさん

AtIiさん

顔面観察家。

どどんさん

顔面観察家。

どどんさん

AtIiさん

美容で癒されたい人。

わきんぼうやさん

顔面観察家。

どどんさん

顔面観察家。

どどんさん

るぅ♪♪さん

顔面観察家。

どどんさん

RyanRyanさん

顔面観察家。

どどんさん

アメリカ在住の働く日本人

ララランロロロンさん

顔面観察家。

どどんさん

顔面観察家。

どどんさん

顔面観察家。

どどんさん

猫になりたい

pinoko5656さん

顔面観察家。

どどんさん

☆peony☆さん

顔面観察家。

どどんさん

竹野内さん

顔面観察家。

どどんさん

ホワイトヘーブンさん

顔面観察家。

どどんさん

すっとこどっこいです

tifooneさん

顔面観察家。

どどんさん

美容で癒されたい人。

わきんぼうやさん

アメリカ在住の働く日本人

ララランロロロンさん