|

紅に使われる紅花は、エジプト原産と言われています。紅花の花びらの先は黄色だけれど、根元は赤く、いくつもの工程を経て赤い色素だけが残るのです。日本の紅は、この紅花から作られたものがほとんどだったんですよ。そのほかにも、「臙脂虫(えんじむし)」(コチニール)をつぶして使ったり、「紅殻(べんがら)」という酸化鉄のようなものも使っていたと言います。驚きでしょう?

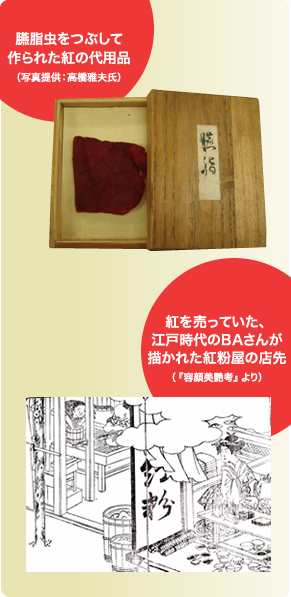

紅に使われる紅花は、エジプト原産と言われています。紅花の花びらの先は黄色だけれど、根元は赤く、いくつもの工程を経て赤い色素だけが残るのです。日本の紅は、この紅花から作られたものがほとんどだったんですよ。そのほかにも、「臙脂虫(えんじむし)」(コチニール)をつぶして使ったり、「紅殻(べんがら)」という酸化鉄のようなものも使っていたと言います。驚きでしょう?

中国の唐の時代の壁画を見ても、女性たちは頬っぺたも唇も厚くて赤い化粧をしていましたし、ヨーロッパでは貴族の女性たちがチークを真っ赤に塗っていました。東西問わず、“赤”って昔からメイクの定番カラーだったんですね。赤は、血の色であり、太陽を示す色。赤を身につけることは、呪術的な意味もあったのかもしれませんが、きっと「生命力」や「華やかさ」などの象徴として人を惹きつけたのでしょうね。

ジプトから中近東やインドに渡り、中国を経て朝鮮半島に伝わり、口紅が日本へやって来たのが6世紀頃でしょうか。平安時代には高貴な女性はお約束のように白い肌に赤い紅をしていました。当時、夜はロウソクの灯で生活していたので、ほのかな灯に浮かぶ白い肌、その美白肌を引き立てる赤い唇、そして黒髪とお歯黒という色のコントラストは色っぽく、キレイに映えたんじゃないかしら。実はとっても計算された美だったのかもしれませんね。 ジプトから中近東やインドに渡り、中国を経て朝鮮半島に伝わり、口紅が日本へやって来たのが6世紀頃でしょうか。平安時代には高貴な女性はお約束のように白い肌に赤い紅をしていました。当時、夜はロウソクの灯で生活していたので、ほのかな灯に浮かぶ白い肌、その美白肌を引き立てる赤い唇、そして黒髪とお歯黒という色のコントラストは色っぽく、キレイに映えたんじゃないかしら。実はとっても計算された美だったのかもしれませんね。

一般女性たちが口紅をつけるようになったのは江戸の後期からでしょう。町の紅屋には売り子(今で言うBAさん)も現れました。

|