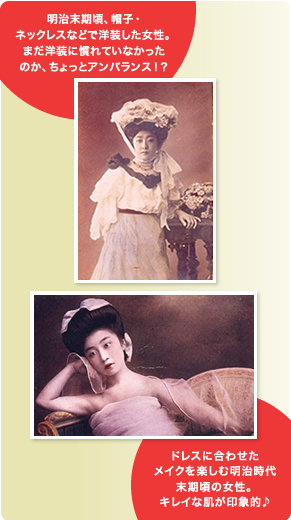

もそも「ファンデーション」という名称が一般化したのって昭和の戦後なんですよ。江戸時代は、ご存じのように“真っ白”一辺倒のおしろい文化。明治の末にやっと「色おしろい」という黄色や肉色(にくいろ=肌色のこと)など、肌色に近いものが登場してきました。ちょうどこの頃はファッションが着物から洋装に変わっていった時期。それまでの顔だけ真っ白塗りの和風メイクは、もう洋装とはマッチしなくなったのですね。上流階級やお金持ち、女優など流行に敏感な女性たちはすでにドレスなど洋装を着始めていました。それに加え化粧品メーカーもこぞって色つきのおしろいを開発してきましたから、女性たちは“自分の肌色を考える”という意識を持ちはじめたのです。 もそも「ファンデーション」という名称が一般化したのって昭和の戦後なんですよ。江戸時代は、ご存じのように“真っ白”一辺倒のおしろい文化。明治の末にやっと「色おしろい」という黄色や肉色(にくいろ=肌色のこと)など、肌色に近いものが登場してきました。ちょうどこの頃はファッションが着物から洋装に変わっていった時期。それまでの顔だけ真っ白塗りの和風メイクは、もう洋装とはマッチしなくなったのですね。上流階級やお金持ち、女優など流行に敏感な女性たちはすでにドレスなど洋装を着始めていました。それに加え化粧品メーカーもこぞって色つきのおしろいを開発してきましたから、女性たちは“自分の肌色を考える”という意識を持ちはじめたのです。

正時代になると、和服の場合は昔通りに水おしろいや練おしろいを使うメイク法を続けていましたが、洋装の場合は簡易化粧に変化していきました。バスガイドやデパートの店員など、女性たちが外で働く機会も増えてきましたから、朝ゆっくりメイクする時間がないこともあったのでしょう。クリームを塗ってその上に粉おしろい(肉色や黄や紫など自分の肌色に近いものを選んで)をはたくというシンプルな方法に変わっていきました。 正時代になると、和服の場合は昔通りに水おしろいや練おしろいを使うメイク法を続けていましたが、洋装の場合は簡易化粧に変化していきました。バスガイドやデパートの店員など、女性たちが外で働く機会も増えてきましたから、朝ゆっくりメイクする時間がないこともあったのでしょう。クリームを塗ってその上に粉おしろい(肉色や黄や紫など自分の肌色に近いものを選んで)をはたくというシンプルな方法に変わっていきました。

| こうして色つきのおしろいを使ったりしながら徐々に一般の女性に“洋装に合ったメイク”、“自分の肌色に合ったメイク”が浸透していったようです。

|

|

|

|